Em “Arquitetura evanescente”, o professor Fernando Atique discute os processos de preservação de patrimônios históricos num jogo de memória, história e urbanidade.

“O adjetivo evanescente está ligado etimologicamente à vaidade, através da origem comum em vanus. A mesma raiz remete ao vazio, vácuo, vão.”

Prefácio de Bruno Carvalho em “Arquitetura evanescente”, p. 11.

A resenha de hoje é para aqueles que gostam de Patrimônio, História e Arquitetura.

O campo do Patrimônio apresenta inúmeras possibilidades, sendo cada vez mais objeto de análise dos historiadores. O professor da Universidade Federal de São Paulo, Fernando Atique, apresenta esse movimento junto com uma análise primorosa da história da cidade em seu livro Arquitetura evancescente: o desaparecimento de edifícios cariocas em perspectiva histórica. A proposta do autor é fundamental, porque ele se debruça sobre dois edifícios construídos no Rio de Janeiro que foram demolidos nos anos 1970: o Palácio Monroe e o Solar Monjope.

Além de um rigor metodológico para a análise histórica, “[…] torna-se importante refletir que a discussão acerca do desaparecimento é, em si, quase uma metáfora do fazer histórico, pois, assim como lembrar tem seu avesso no esquecer, o edificar encontra antítese no demolir” (p. 16). Atique se utiliza de jornais e, inovadoramente, de depoimentos da internet para compreender a recepção e repercussão das políticas patrimoniais nas camadas sociais cariocas. Tudo isso sem deixar de lado a análise documental e do contexto internacional. Segundo o pesquisador, “As atividades de modificação incidentes em centros estadunidenses e europeus nos anos 1960, com grande impacto sobre a opinião pública nos anos 1970, também permitem verificar como o ambiente carioca estava experimentando efeitos de uma controversa ‘renovação’ urbana assemelhada às mesmas, a despeito da Ditadura Militar que por aqui estava instaurada.” (p. 33).

Esses decretos foram os primeiros a garantir a eclosão de uma nova maneira de se pensar o território carioca pelo viés preservacionista, o qual encontrará no Corredor Cultural, nos anos 1980, uma das iniciativas mais importantes em solo brasileiro.

Fernando Atique, Arquitetura evanescente, p. 34.

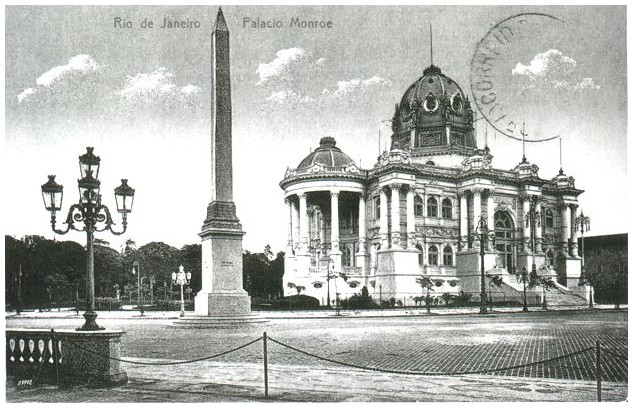

Palácio Monroe

Já imaginou uma construção feita em um país ser transportada para outro? Esse é o caso do Palácio, que foi construído em 1904 em Saint Louis, Missouri (EUA), como pavilhão brasileiro e “[…] remontado no Brasil em 1906 para servir de sede de importantes instituições políticas nacionais, como a Câmara dos Deputados e o Senado Federal” (p. 21). Esse caso fica ainda mais interessante quando se iniciaram os debates sobre sua demolição. De um lado, havia a justificativa de um “desafogo urbano” (p. 42). Por outro, o discurso preservacionista, inclusive por parte dos cidadãos, do edifício enquanto construção arquitetônica da Belle Époque no Brasil, reconhecido internacionalmente.

A repercussão desse embate na sociedade do Rio de Janeiro foi intensa: mobilizou atores políticos, a imprensa e os civis. O Palácio Monroe ocupou um local de destaque como ponto turístico da cidade e por ter sediado órgãos nacionais importantes. Mesmo aqueles que não conheceram o Rio possivelmente viram a edificação. Com tal relevância, apareceu em cartões postais, cédulas de moeda e sediou grandes eventos do começo do século XX. Sobre seu fim, conforme o autor:

Sendo a cidade também um universo de pedras, o desaparecimento de edificações mostra que a memória é apenas uma das dimensões do campo do patrimônio e que, como tal, fenece e não substitui a experiência urbana como deflagradora e constituinte da mesma. Essa eleição, ou, em outros termos, essa identificação pela sociedade de arquiteturas do passado, demonstra algo que se deseja ver instaurado nas práticas de preservação: a incorporação da sociedade local na defesa de um bem comum. Curioso, ainda, é que, embora o veículo de imprensa condutor da campanha pró-demolição, O Globo, até tenha publicado cartas de leitores contrários ao desaparecimento do Palácio Monroe, apenas os ‘especialistas’ foram ouvidos e tiveram suas opiniões publicadas com destaque no jornal […].

Fernando Atique, Arquitetura evanescente, p. 51.

Solar Monjope

Embora tenha se destacado nas primeiras décadas do século XX como “edifício-manifesto” de José Mariano Filho, o nome Monjope remete ao século anterior, quando a família Carneiro da Cunha tinha uma propriedade rural com essa denominação, datada do século XVII. O autor aborda de maneira exímia as discussões patrimoniais que perpassam o Solar, sobretudo, as que envolveram seu dono e as primeiras políticas de preservação e restauração sobre a arquitetura neocolonial. Segundo Atique: “Dessa forma, problemas colocados para a produção arquitetônica brasileira das décadas de 1910, 1920 e 1930 eram muito semelhantes àqueles da vertente de ensino das academias e escolas de arquitetura dos países americanos e até europeus” (p. 118).

Como mostra a obra, surgiu, desde então, a incógnita sobre se o Solar Monjope não seria um edifício público como o Palácio Monroe. Isso, inclusive, foi utilizado na época como argumento em defesa da propriedade privada. Assim, “cheio de conflitos e démarches, o Solar Monjope serve com eloquência à demonstração de que não apenas edificações do setor público, na década de 1970, causaram polêmica no que se refere à aplicabilidade do tombamento […]” (p. 126). Essa polarização também aparece na opinião pública dos jornais e, posteriormente, da internet, na qual há rechaço à destruição em contraponto à busca de justificativas.

Além de todo esse conteúdo, ao final da análise em torno de cada uma das edificações, o autor faz uma bela narrativa visual. Todavia, a conclusão é das coisas mais instigantes, porque se, de um lado, os edifícios são demolidos, a arquitetura deles não é evanescente.

Dessa maneira, a discussão atinente à preservação brasileira precisa incorporar também as razões que levaram edifícios ao desaparecimento. Assim, negativas de tombamento, acidentes supostamente fortuitos e tragédias naturais podem ser historiados favorecendo uma revisão dos trâmites institucionais preservacionistas. Essa é a grande contribuição que a história da não preservação tem a dar na definição de políticas e estratégicas de políticas públicas.

Fernando Atique, Arquitetura evanescente, p. 165.

Para quem chegou até aqui, percebe-se que o tema discutido por Atique possui tamanha relevância e atualidade. Recentemente, acompanhamos a discussão sobre o Ginásio do Ibirapuera. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) rejeitou o pedido de tombamento do edifício projetado por Ícaro de Castro e Mello. E interesses econômicos são explícitos, já que, segundo o Relatório de Modelagem Econômico Financeira, o espaço será um “shopping”. Mesmo que uma das exigências da concessão seja a garantia do uso esportivo, sabemos como ela funciona e quais são os interesses preservados. Portanto, será que daqui a alguns anos o edifício se tornará mais uma arquitetura evanescente da cidade soterrada pelos interesses econômicos?