O insuperável trunfo da arte é a sua capacidade de despertar sentimentos. A gente quer sentir alguma coisa, mesmo que seja raiva, porque já é melhor que nada. Por isso, volta e meia, nos reunimos com a família, ou amigos, para ver aquele esperado final da novela; aquele filme que promete ter muita ação, suspense ou arrancar muitas risadas. Nunca ouvi falar de pessoas que se reuniram, num sábado a noite, para ver o debate entre Noam Chomsky e Michel Foucault e espero que isso nunca aconteça.

É verdade que a arte não enche barriga. Não precisamos da arte para sobreviver. Mas, ao menos que você seja um animal selvagem, um robô, ou um deus, ela faz parte da sua vida. Quando estamos tristes, alegres, ou entediado, é a arte que nos salva. Ela é tão presente que nem a percebemos. Achamos que a música brota do rádio; que o filme nasce do streaming. No Brasil, toda família almoça e janta acompanhando a história batida de uma novela. Durante a pandemia de 2020, milhões de pessoas acompanharam lives de músicos diversos, porque se não fosse isso a vida seria insuportável.

Outro fator atraente é que a arte percorre caminhos incertos. Mesmo a trama mais clichê deixa margem suficiente para a incerteza. O grande autor Amós Oz escreveu que, quando ele tinha certeza do que queria dizer, ele fazia um ensaio; quando não sabia, escrevia um romance. Ninguém que lê (ou assiste) Laranja mecânica (Anthony Burgess) termina seguro do que significa a violência. Mas basta um artigo de algum famoso cientista social para se construir a impenetrável certeza sobre a natureza da violência humana.

O lugar da arte e do horror

A arte trabalha em outro setor da vida: o da dúvida, da incerteza. Por isso, qualquer que seja a obra, basta um empurrãozinho para ela se tornar uma belíssima peça de horror. Basta uma pequena variação na terça de um acorde para ele causar um desconforto angustiante (o famoso trítono do diabo). Um pouco mais para lá e é um som dos deuses. É um fio da navalha.

O gênero do horror soube trabalhar isso como ninguém. Ah, aquele alegre palhaço, de quem esperamos risadas, mas se transforma num monstro terrível (It, A coisa); aquela criança angelical que se revela um presente macabro (A Profecia); a senhora velha e frágil que possui poderes sobrehumanos (Os outros). Nada mais apavorante do que essa virada de mesa. Se você está seguro de algo, não há o que temer. Esse é o melhor momento para puxar o tapete do público.

Leia mais: It, A Coisa (Stephen King)

Quase todas as obras, mesmo as que não são de horror, trabalham com o medo. Até um documentário, como o prepotente O Dilema das Redes, explora esse fator. Um monte de ex-funcionários de grandes empresas, como um moderno Mister M, revela as cordinhas que manipulam as marionetes (a gente, no caso). De fundo, o pavor pequeno burguês de não ser o dono de si, de seu anseio por consumir transformá-lo, ele mesmo, em um produto. Fosse um filme de horror, o dono da marionete estaria atrás da porta com uma faca na mão, mas, sendo um documentário, fica a sensação de dedo na cara e “mude o mundo”.

O medo primitivo

Também não é questão de assustar. O susto é algo relativamente fácil de causar, basta um som muito forte numa hora inesperada, como os previsíveis jump scares. A coisa mesmo é aquele medo primitivo, que pode tomar várias formas: aranhas com pernas enormes, ratazanas super poderosas, cobras inteligentes, homens sem rosto, homens armados, homens sem qualquer senso de piedade (o horripilante mau sem casuística). Ou ainda, seres que bebem sangue, que comem pessoas vivas, que se transformam em animais, que não morrem, ou que voltam do mundo dos mortos. Enfim, qualquer coisa que perturbe a ordem. A morte de um homem de 100 anos não perturba como a morte de uma criança. Mas uma mãe que, ao invés de dar carinho, de repente, possuída por um espírito maligno, começa a atacar seus filhos é a coisa mais apavorante que pode existir (como em Invocação do mal).

Essa sensação de queda livre é marcante. Todos nós temos guardados na memória esse momento e, geralmente, é durante a infância que os medos se instalam. Muito provavelmente porque ainda não caímos no “mundo real”. Da mesma forma que acreditamos num bom velhinho que deixa presentes, não temos dúvida de que o “homem do saco” pode nos pegar. Durante os anos 1990, fui uma criança que acompanhou, por muitas tardes (isso mesmo, tardes), incríveis filmes de terror: aranhas assassinas (Aracnofobia), carros assassinos (Christine, o carro assassino) e – por que não? – tomates assassinos. Na madrugada, influenciado pelo pior companheiro que uma criança pode ter, o seu irmão mais velho, assistia ao nefasto programa Mistério, da extinta (e saudosa) TV Manchete. Nunca me esqueci do episódio do armário de cozinha que abria e fechava suas portas sozinho, até o ápice final quando ele começou a sangrar. Como entrar na cozinha depois disso?

O horror atual

O horror da televisão, hoje, está por conta dos noticiários e programas policiais. A coisa mais assustadora que pode acontecer não é um armário se mexer, mas um bandido invadir sua casa e acabar com a sua família. Para evitar isso, colocamos grades, dobramos as trincas, mudamos para um condomínio que se vende pela proteção, desejamos comprar arma de fogo para fazer a própria segurança etc. Como temer um malemolente vampiro quando a cidade nos proporciona zumbis sociais e a televisão mostra slashers da vida real? A tal realidade nos sufocou.

O medo também tem suas camadas históricas. É famosa a primeira projeção da história, quando um trem em movimento fez todo mundo sair correndo, com medo de ser atropelado. Ou, a transmissão de rádio de Orson Welles que anunciava o fim do mundo (A guerra dos mundos) e levou pessoas a cometerem suicídio, temendo uma invasão alienígena. Na década de 1960, a morte da linda Janet Leigh na incomparável cena do chuveiro em Psicose, assombrou as salas de cinema de todo o mundo. E, reparem, em nem um momento a faca acerta o corpo da personagem. É só corte, luz, som e sugestão. Hoje, certamente, causaria risos na plateia. Agora é preciso mostrar tudo, o mais explícito possível. Não quero imaginar o que tem atrás da porta, quero olhar a cara do demônio.

Leia mais: 10 filmes de terror adaptados de livros

O leitor pode estar se perguntando: “por que diabos eu vou querer assistir um filme que vai me fazer tremer de medo?”. É uma pergunta válida, e tudo depende da sensibilidade de cada pessoa. Mas a resposta é: pelos mesmos motivos que te faz assistir pra rir ou pra chorar. Eu prefiro ver o horror na arte que na vida. Mas veja, sentir medo, mesmo adulto, pode não ser fácil. Quando eu vi o Nosferatu: o vampiro da noite, de Werner Herzog, já marmanjo, eu fiquei de cabelos em pé. Mas quando acabou, fiquei aliviado de estar em casa e não numa floresta gelada da Romênia.

Como qualquer gênero, o horror é só uma metáfora. Eu não preciso de fato acreditar que as pessoas viraram androides para que Blade Runner me faça pensar sobre o que nos qualifica como humanos. Eu não preciso viver na Terra Média para reconhecer o valor da amizade entre Frodo e Sam; ou acreditar em bruxos para entender a força do amor em Harry Potter. O que a arte proporciona, e por isso é insuperável, é a imaginação. E, se for uma obra de boa qualidade, uma imaginação reflexiva. Não aprendemos apenas pela análise de dados, comparação e crítica. Se você já leu (o que recomendo) ou assistiu a uma das várias adaptações de Frankenstein (o que também recomendo), você certamente percebeu que é melhor não brincar de Deus.

Bom Halloween!

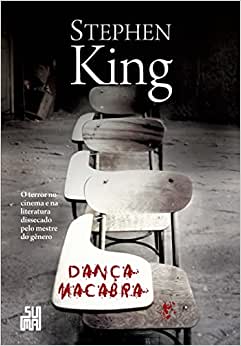

* Toda essa reflexão sobre o gênero do horror é baseada na incrível obra Dança Macabra, do mais famoso escritor de terror do mundo: Stephen King.