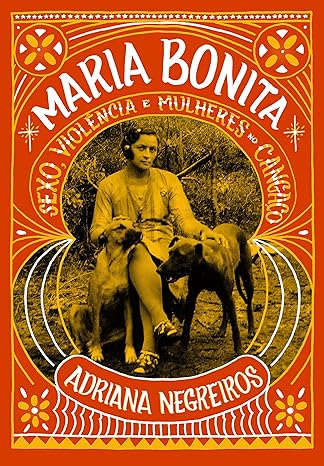

Maria Bonita – sexo, violência e mulheres no cangaço (Objetiva, 2018), foi o título escolhido por Adriana Negreiros para esta obra que poderia ter muitos complementos ao nome. Sexo, violência, fome, submissão, suor, lágrimas, entre uma infinidade. Comentava sobre a densidade do livro com Francine Ramos, editora desta revista, e ela usou um termo que creio que define bem este tipo de livro: “necessário”. Principalmente em tempos tão nebulosos.

Maria da Déa nasceu e cresceu em Malha da Caiçara, na Bahia. Casou-se aos quinze anos com um primo seis anos mais velho, o sapateiro José Miguel da Silva, conhecido como “Zé de Neném”. Dançarino exímio, tinha em casa um relacionamento tumultuado pela não aceitação de Maria por chegar tarde da noite dos bailes. Situação que solucionava muitas vezes aos tapas e socos, fazendo com que ela se afastasse às vezes por dias de casa.

“No começo dos anos 1920, os ventos da chamada primeira onda feminista começavam a soprar nos grandes centros urbanos do Brasil, mas demorariam a chegar ao sertão nordestino. Maria da Déa era, portanto, em quaisquer circunstância, uma mulher de comportamento transgressor. De uma senhora casada, ainda que insatisfeita com o relacionamento, esperava-se nada além de cega obediência do marido”.

p. 22

Diversos já eram os casos de traição quando ela resolveu abandonar o marido e se juntar ao bando daquele por ela já nutria uma admiração: Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, com quem dividiu no fim de suas existências o título de “Rei e Rainha do Cangaço’.

Sua história destoa da forma com que a grande maioria das cangaceiras ingressavam nos bandos. Geralmente, eram filhas de coiteiros (nome dado a quem dava abrigo aos grupos de bandoleiros como os de Lampião), escolhidas por homens do bando e levadas à força amarradas à cavalos e mulas, geralmente com menos de treze anos, sendo estupradas e muitas vezes devolvidas às famílias para serem buscadas novamente após receberem os cuidados necessários após o primeiro ato violento. Para a família não havia escolha, era entregar a criança ou ter a desgraça ampliada aos demais membros.

Essas mulheres, quando adultas, acabavam por se moldar tão sanguinárias quanto os homens do grupo (e não era pra menos), porém, com o mesmo nível de submissão e inferioridade dispensados as demais mulheres da sociedade. Mulher tinha dono, e ao errar, cabia ao marido decidir o que ocorreria a ela, e que em quase todos os casos era a morte nos moldes mais cruéis.

Maria Bonita mesmo sendo mulher não aceitava o perdão, por exemplo, de uma mulher que falhasse com o um marido. Houve até um caso narrado em que a mulher foi perdoada pelo companheiro e expulsa do bando, mas ao deixar a cidade foi morta a tiros por seu comando.

Adriana Negreiros, a autora, cita ao término do livro a maior e mais aterrorizante das constatações ao escrever a obra: a de que os relatos das cangaceiras sobreviventes são geralmente desacreditados em relação à extrema brutalidade da qual foram vítimas, a forma como estes relatos são muitas vezes taxados de exagerados, e a insinuação de que algumas das que foram sequestradas e abusadas, teriam passado por tudo isso porque quiseram. Histórias das décadas de 1920-1930, que refletem brutalmente em questões atuais na luta da mulher. Questões duras e necessárias.