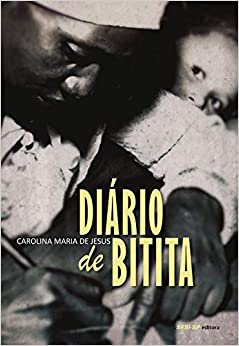

Em Diário de Bitita, Carolina Maria de Jesus revisita sua infância com a mesma força contestadora que a marcou por Quarto de Despejo.

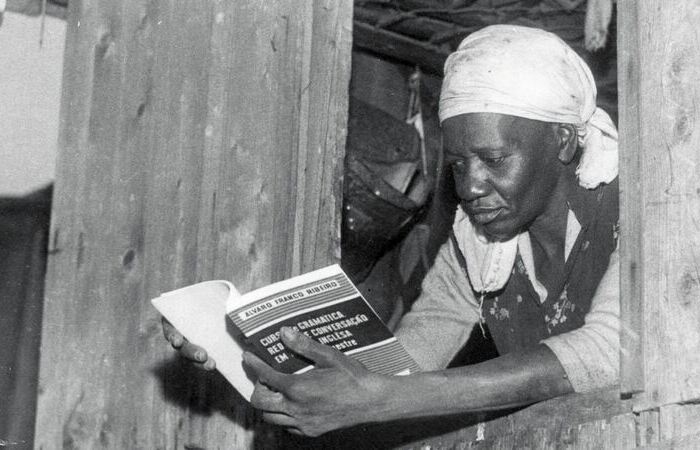

Carolina Maria de Jesus (1914-1977) ficou famosa, ainda em vida, pelo seu livro Quarto de Despejo: diário de uma favelada, que se tornou um verdadeiro best seller, vendendo 80 mil exemplares só no Brasil, e teve seus direitos de tradução vendidos para 13 idiomas. Nesta obra, ela relata a sua vida na favela do Canindé, em São Paulo, em meados da década de 1950. Mãe de três filhos, a escritora conta como sobrevivia catando papelão e sucatas, enquanto mantinha a sua paixão pela escrita.

Já em Diário de Bitita (SESI-SP Editora, 2014), vemos uma Carolina jovem, mas tão poderosa quanto aquela mulher presente em sua obra mais conhecida. Aqui, ela revela sua infância e adolescência no início do século XX, na pobre cidade de Sacramento, em Minas Gerais, assim como suas andanças pelo interior de São Paulo em busca de emprego.

As memórias de uma menina

Eu já havia lido Quarto de Despejo em 2017 e me apaixonado pela força de Carolina. Ao receber o Diário de Bitita, a sensação foi especial: descobrir outro pedaço importante da história dessa mulher – aqui conhecida por seu apelido infantil.

Em partes, as memórias de uma criança contestadora e curiosa me lembraram Depressões, de Herta Müller (que eu resenhei aqui). A infância é sufocada pela violência, especialmente da mãe. Sua ânsia de saber deveria ser contida. “Espanca essa menina”, diziam tias e amigas da mãe de Bitita. Se a jovem de Herta vive sob o jugo da ditadura com ares comunistas na Romênia, aqui a pequena Carolina vivencia uma sociedade igualmente opressora, marcada pelo racismo, pela pobreza, pela misoginia. Nas duas garotas, olhos interrogadores e poéticos enxergam e buscam compreender a realidade.

Os relatos e críticas de Carolina revelam uma sociedade contraditória no início do século. Havia uma massa de homens e mulheres que foram escravizados e que não tiveram qualquer amparo estatal após a “Lei Áurea”. A industrialização já dava seus primeiros sinais e São Paulo despontava com a “locomotiva do Brasil”. O texto também mostra o intenso êxodo rural e as discrepâncias entre a vida nas cidades e a vida no campo – ambas marcadas pela violência em suas diversas formas. Carolina não se furta em apontar as questões políticas e fé (muitas vezes, cega) da população em seus governantes, como Artur Bernardes e Getúlio Vargas. E suas duras palavras sobre o racismo, infelizmente, parecem que foram escritas há poucos dias. O trecho abaixo, que li na semana em que a menina Ágatha Félix foi assassinada em uma ação da Polícia Militar no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro, é um soco no estômago:

“A minha bisavó Maria Abadia dizia:

– Os brancos de agora já estão ficando melhor para os pretos. Agora, eles atiram para amedrontá-los, antigamente atiravam para matá-los.

E os pretos sorriam dizendo.

– O Benedito virou lebre, quando viu os policiais.

Quando os pretos falavam: – Nós agora estamos em liberdade. – Eu pensava: ‘Mas que liberdade é essa se eles têm que correr das autoridades como se fossem culpados de crimes? Então o mundo já foi pior para os negros? Então o mundo é negro para o negro, e branco para o branco!’.” (p. 59)

A escola

Para mim, um dos pontos cruciais levantados em Diário de Bitita é o papel da educação para Carolina. Desde pequena, ela esteve em contato com pessoas que viam a educação como libertadora e sempre teve o anseio de frequentar a escola. Mas então, ainda jovem, depara-se com a dura realidade: falta de estrutura escolar, preconceito, desigualdade social, castigos físicos por parte da professora, evasão etc. Tantos elementos que a levaram a abandonar a escola no segundo ano para ir trabalhar em uma fazenda com sua mãe.

Ao estudar a história da educação na Primeira República, fica evidente que havia um modelo de escola ideal – gratuita, pública, igualitária etc. Os grupos escolares paulistas, que se tornaram referência nacional, eram vistos como verdadeiros marcos civilizatórios, sinais do progresso. A realidade, porém, era muito diferente e essa escola idealizada não conseguia absorver boa parcela da sociedade. Carolina sentiu isso na pele por ser mulher, pobre e negra. E se formos pensar nos dias de hoje, a escola ainda é excludente, especialmente para a população negra: 4 em cada 10 jovens negros não terminaram o ensino médio em 2018, segundo dados do IBGE.

Leia mais: Escravidão: a ferida que precisamos curar (Dicionário da escravidão e liberdade)

Entretanto, Diário de Bitita também revela a persistência dessa jovem, que mesmo sem uma educação formal, manteve o seu profundo amor pelos livros, fosse mantendo os exemplares dados pela professora, fosse consultando livros nas casas dos seus patrões.

“Vasculhei as gavetas procurando qualquer coisa para eu ler. A nossa casa não tinha livros. Era uma casa pobre. O livro enriquece o espírito. Uma vizinha emprestou-me um livro, o romance Escrava Isaura. Eu, que já estava farta de ouvir falar na nefasta escravidão, decidi que deveria ler tudo que mencionasse o que foi a escravidão. Compreendi tão bem o romance que chorei com dó da escrava. Analisei o livro. Compreendi que naquela época os escravizadores eram ignorantes, porque quem é culto não escraviza, e os que são cultos não aceitam o jugo da escravidão.” (p. 129)

Sobre esse aspecto, é interessante notar o machismo contra a mulher que estuda, que contesta, que vive. Na obra, várias vezes percebemos o quanto Carolina foi perseguida e retratada como louca por estar sempre com livros ou buscando se informar. Há até o relato da vez em que ela foi presa acusada de bruxaria por ler um dicionário, confundido com o livro de são Cipriano; sua mãe também acabou detida por contestar a prisão da filha e ambas sofreram com a fome e as torturas na cela ao longo de vários dias. Após ler tamanho absurdo, fiquei pensando se não estamos voltando pelo mesmo caminho de obscurantismo e ignorância. Fica a reflexão…

Caminhadas

Carolina era uma mulher em movimento. Em Diário de Bitita, podemos acompanhá-la, desde pequena, circulando entre pessoas e casas, observando, buscando seu espaço. Tais movimentos ficam ainda mais intensos quando ela inicia sua caminhada pelo interior de São Paulo atrás de tratamento médico para uma inflamação na perna (não fica claro qual seria a doença) e de um emprego digno. E essas passagens trouxeram à tona um certo incômodo – algo que felizmente consegui compartilhar com as participantes do Leia Mulheres Sorocaba no encontro dedicado ao livro em outubro.

Em vários momentos, Carolina consegue auxílio médico e uma ocupação, como ser cozinheira na Santa Casa, mas, após um tempo, decide largar tudo e andar pelos acostamentos das estradas, com fome, pernas doloridas, à mercê de todas as adversidades. E eu me perguntava a todo instante: “por que essa mulher não ficou quietinha na Santa Casa sendo cuidada pelas freiras, trabalhando, ganhando seu dinheiro?”. E ao externalizar isso, ficou claro o quanto estamos moldados pela ideia de estabilidade, de permanência, de uma boa e segura vida: uma casa, roupas lavadas, cama e comida quentinhas, trabalho e salário dignos, que nos permitam “ser alguém” no mundo…

Carolina queria tudo isso, mas também queria mais. E por que é tão difícil aceitarmos, em nós e nos outros, essa inadequação ao sistema, essa inquietude? Por que parece tão impossível ser livre de tantas amarras? Por que parece utópico demais querer e buscar outra vida? Carolina não queria trocar sua liberdade; como uma freira disse à jovem, “ela não tinha temperamento para ficar reclusa”. E, de alguma forma, esse temperamento a levou finalmente a São Paulo; de alguma forma, ela continuou andando pelo mundo atrás de palavras, de sua história, de sua própria voz.

Sem direito à voz

Um aspecto que merece atenção é a apropriação e manipulação do trabalho de Carolina de Jesus. A história da escritora está marcada pela “descoberta” do jornalista Audálio Dantas, que a conheceu enquanto fazia uma reportagem na favela do Canindé. Com o seu auxílio, Carolina teve os seus diários publicados. Porém, ele teria alterado significativamente a linguagem da autora, corrigindo alguns desvios na estrutura e na ortografia e moldando os diários ao público que poderia pagar pela publicação naquela época e à audiência estrangeira.[1] Há também o fato dele ter retirado críticas a figuras públicas e diversas repetições sobre a fome sentida por Carolina e seus filhos – sendo que é na recorrência da fome que mora boa parte da denúncia feita pela escritora.

Leia mais: Quarto de Despejo (Carolina de Jesus): o teto todo dela

Em Diário de Bitita, há outras controvérsias. Os manuscritos teriam sido entregues por Carolina à jornalista brasileira Clélia Pisa e acabaram publicados primeiramente na França, sob o título de Journal de Bitita, em 1982, ou seja, após a morte da escritora. Em seu canal no Youtube, Aline Aimée traz uma versão diferente: os manuscritos teriam sido emprestados por repórteres franceses após uma entrevista de Carolina e nunca devolvidos, sendo publicados na França sem a prévia autorização dos detentores dos direitos autorais. Sem contar que as edições brasileiras são uma tradução da edição francesa.

O original certamente passou por profundas edições, tanto que é possível perceber uma escrita “dentro das normas gramaticais”, sem a quantidade de desvios que marcaram a sua obra mais famosa. Quanto das palavras de Carolina perdemos por tamanha manipulação de seus escritos?

Ainda às margens

Em vida, sua ascensão foi meteórica. Mesmo tendo conquistado seu sonho de viver da escrita e de conseguir uma casa com telhas de barro – um anseio buscado constantemente em Diário de Bitita e concretizado em Casa de Alvenaria (1961) –, Carolina ainda enfrentava o fato de ser mulher, pobre, negra, periférica, mãe solo… Muitos viram Carolina como representante do poder da meritocracia, enquanto, na verdade, ela continuou vítima das estruturas socioeconômicas que ainda sustentam as desigualdades em nosso país.

“Por razões diversas e algumas de explicação indireta (…), mas especialmente pela reação estranha da escritora em face da atitude impertinente da imprensa, da classe média brasileira e paulistana e da elite intelectual, a queda de seu prestígio foi tão brusca quanto fora sua ascensão. Em pouco tempo, ela foi forçada a voltar à condição de pobre, com dificuldades de sobrevivência. Na miséria, viu terminarem seus dias”.[2]

Sua obra, famosa no exterior, permaneceu por muito tempo esquecida em seu próprio país após o boom editorial na década de 1960. Tal resgate se deve, em boa medida, aos clubes de leituras com foco em livros escritos por mulheres e aos coletivos negros feministas. Em 2017, 40 anos após a morte de Carolina, Quarto de Despejo entrou na lista de leituras obrigatórias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Na esteira da alta demanda, as editoras passaram a publicar seus livros, antes indisponíveis nas prateleiras. Porém, Carolina de Jesus ainda é ignorada por grande parte do meio acadêmico e sua obra continua sendo criticada por seus desvios estruturais e estéticos (seja lá o que tudo isso signifique).

Desta forma, Carolina permaneceu marginalizada. E quantas Carolinas ainda continuam e continuarão às margens da vida?

Compre “Diário de Bitita” na Amazon

– – – – – – – – – – – – – –

[1] SÃO BERNARDO, Ana Cláudia dos Santos. A construção do outro nas edições e traduções da obra de Carolina Maria de Jesus. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n. 56, p. 1-11, 6 fev. 2019. Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/22689.

[2] MEIHY, José Carlos Sebe Bom; LEVINE, Robert M. Cinderela Negra – A Saga de Carolina Maria de Jesus. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994, p. 18.